Au détour de Saint-Germain et de son boulevard, non loin du Pont des Arts, l’on pouvait assister à une extravagante procession des étudiants de l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) sous l’oeil amusé des motards et autres routards.

Paradant, selon les règles de l’art, en guise de préambule du Bal des Quat’z’arts, tout en fanfare au rythme des explosions de pétards, ils s’en sont allés dare-dare jusqu’au Musée d’Orsay sous l’oeil hagard de quelques snobinards. Les costumes s’apparentent au style Pop art et d’inspiration venant de nulle part.

Un jeune artiste prônant l’art pour l’art raconte qu’il aime cette école qui a une histoire incroyable, des profs de technicité qui sont des spécialistes et ont le coeur de transmettre l’amour de l’art.

Ne s’attardant point à raconter des bobards, loin de penser encore à des dollars, ils n’écartent pas néanmoins l’idée d’apprécier prochainement du caviar, alors ils gardent à l’esprit cet objectif : faire tout simplement des beaux arts.

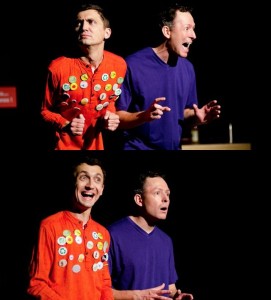

Samedi 22 juin 2013, dans la cour vitrée des Beaux-Arts, les jeunes artistes s’apprêtent à défiler par ateliers devant le directeur de l’école Nicolas Bourriaud entouré d’un jury chargé de délibérer afin de récompenser ainsi la créativité du thème costumé.

Samedi 22 juin 2013, dans la cour vitrée des Beaux-Arts, les jeunes artistes s’apprêtent à défiler par ateliers devant le directeur de l’école Nicolas Bourriaud entouré d’un jury chargé de délibérer afin de récompenser ainsi la créativité du thème costumé.

Le dress code de cette année était “L’Arche de Noé”. A l’exception de quelques flemmards, arborant un simple loup ou ayant loué un déguisement tout prêt, ce dernier a été relativement bien respecté lors de la soirée. Les plus fêtards comme l’atelier de Philippe Cognée ont ainsi élaboré des costumes retraçant l’évolution de Darwin. Dernières répétitions dans les coulisses avec Madeleine incarnant une méduse, elle inspecte son parapluie tentaculaire qu’elle a confectionné la veille, la pression monte avant le défilé. A ses côtés, il y a Emilienne Alcover, diplômée de 3ème année, déguisée en chien, qui n’éprouve absolument pas de stress et écoute tout sourire le débat soudain qui s’improvise sur lance sur l’ordre de passage : “Qui est apparu en premier ? Ana, une huître qui affiche ostensiblement une perle au dessus de sa tête ou Madeleine, la Méduse ?” Telle est la question à laquelle ils n’auront pas le temps de répondre…  La scène apparaît, l’ambiance monte d’un cran, la chaleur se fait ressentir : les équipes peinent à patienter leur tour, ils tapent des pieds et des mains pour presser leurs concurrents. Valentin Perrano – Bruc s’inquiète : “J’ai l’impression d’être dans un film… Un film qui dégénère un peu !”. La musique psychédélique et la variété des costumes rendent l’ambiance surréaliste. Vient le moment de défiler, sous l’oeil indécis du jury et les crépitements des flashs, demi-tour et l’on repart : “Ouffff !!! Lance un oiseau, qui a visiblement laissé toutes ses plumes sur le podium, ça y’est enfin diplômé, défilé terminé, la fête peut commencer !”. Les jeunes artistes peuvent souffler car ils sont officiellement en vacances. Après avoir traversé une période assez agitée où ils n’ont pas eu le temps de chômer : trois jours plus tôt ces derniers venaient tout juste d’être diplômés, le jour d’après ils s’attelaient à préparer deux journées pour présenter leurs travaux lors des “ateliers ouverts” au grand public et professionnels du monde de l’art. Puis, à peine une demi-heure après, ils enchaînent avec le bal.

La scène apparaît, l’ambiance monte d’un cran, la chaleur se fait ressentir : les équipes peinent à patienter leur tour, ils tapent des pieds et des mains pour presser leurs concurrents. Valentin Perrano – Bruc s’inquiète : “J’ai l’impression d’être dans un film… Un film qui dégénère un peu !”. La musique psychédélique et la variété des costumes rendent l’ambiance surréaliste. Vient le moment de défiler, sous l’oeil indécis du jury et les crépitements des flashs, demi-tour et l’on repart : “Ouffff !!! Lance un oiseau, qui a visiblement laissé toutes ses plumes sur le podium, ça y’est enfin diplômé, défilé terminé, la fête peut commencer !”. Les jeunes artistes peuvent souffler car ils sont officiellement en vacances. Après avoir traversé une période assez agitée où ils n’ont pas eu le temps de chômer : trois jours plus tôt ces derniers venaient tout juste d’être diplômés, le jour d’après ils s’attelaient à préparer deux journées pour présenter leurs travaux lors des “ateliers ouverts” au grand public et professionnels du monde de l’art. Puis, à peine une demi-heure après, ils enchaînent avec le bal.

Ainsi, le Prix du meilleur atelier a été décerné à celui d’Emmanuel Saulnier avec le Bateau pirate de l’apocalypse. Un navire, sorte costume de groupe sous l’égide du capitaine Téo Bétin en 4ème année de Sculpture, avec animaux, pirates, sirènes et chasseurs, qui a particulièrement séduit Nicolas Bourriaud, ce dernier regrettait l’absence de travail collectif l’année précédente.

Ainsi, le Prix du meilleur atelier a été décerné à celui d’Emmanuel Saulnier avec le Bateau pirate de l’apocalypse. Un navire, sorte costume de groupe sous l’égide du capitaine Téo Bétin en 4ème année de Sculpture, avec animaux, pirates, sirènes et chasseurs, qui a particulièrement séduit Nicolas Bourriaud, ce dernier regrettait l’absence de travail collectif l’année précédente.

Déguisée en sirène, Églantine Laval, jeune diplômée des Beaux-arts, a été récompensée du Prix de beauté. Elle raconte que le choix de son costume “s’est fait dans un geste spontané” puis explique que même si “les sirènes symbolisent la connaissance du monde” car elles sont “situées entre deux continents et savent tout ce qui se passe” elle avoue qu’elle ne s’attendait pas du tout à recevoir une telle distinction avec du “made in China”.

Déguisée en sirène, Églantine Laval, jeune diplômée des Beaux-arts, a été récompensée du Prix de beauté. Elle raconte que le choix de son costume “s’est fait dans un geste spontané” puis explique que même si “les sirènes symbolisent la connaissance du monde” car elles sont “situées entre deux continents et savent tout ce qui se passe” elle avoue qu’elle ne s’attendait pas du tout à recevoir une telle distinction avec du “made in China”.

Enzo Mianes de l’atelier Tania Bruguera, quant à lui, a reçu le Prix du meilleur costume avec “l’escargot qui trace” grâce à une planche à roulette fixée sur son dos. Portant des lunettes au motif de l’Union Jack, il raconte que son personnage rêve d’Angleterre car à “Londres l’herbe y est plus verte et la pluie encore plus abondante”. Ironie du sort, Enzo n’était pas présent sur le podium lorsque le jury a annoncé son nom. Il devait certainement “être en train de marcher… lentement…” ont plaisanté ces derniers.

Enzo Mianes de l’atelier Tania Bruguera, quant à lui, a reçu le Prix du meilleur costume avec “l’escargot qui trace” grâce à une planche à roulette fixée sur son dos. Portant des lunettes au motif de l’Union Jack, il raconte que son personnage rêve d’Angleterre car à “Londres l’herbe y est plus verte et la pluie encore plus abondante”. Ironie du sort, Enzo n’était pas présent sur le podium lorsque le jury a annoncé son nom. Il devait certainement “être en train de marcher… lentement…” ont plaisanté ces derniers.

Il y avait également Sébastien Hamideche, en 5ème année, vêtu d’un maillot de basket rouge, le visage peint en noir et rouge. Derrière cette apparente simplicité de déguisement, où Sébastien incarne le taureau des Chicago Bulls, se cache un profond engagement vis-à-vis de la nature et une pointe de sarcasme. En effet, il déplore que de nos jours “la seule présence d’animaux en milieu urbain se résume à des mascottes dans les stades”.

L’évolution du bal est remarquable par rapport à l’année précédente. Même si le DJ’ing et la musique laissaient parfois à désirer. Avec une présence renforcée de vigiles et beaucoup plus d’encadrement, on note que “le bal s’est professionnalisé”, remarque un invité présent lors de la première édition du bal. Les étudiants n’étaient pas laissés sur leur faim et pouvaient se rendre dans la cour d’honneur pour se restaurer. Effectivement, pour apaiser leur faim de loup, il y avait notamment le camion Cantine California, où l’on y fait de “bons burgers bio, accompagné de frites et la sauce mayo pour pas cher” assure son fondateur Jordan, tout en prenant et encaissant les commandes.  Pour ceux qui ont un appétit d’oiseau, il y a la Guinguette d’Angèle, jeune chef spécialisée dans la cuisine diététique. Là aussi, “tout est bio, fait maison et sans gluten”, du gaspacho en passant par le riz aux épices fraîches jusqu’au délicieux gâteau bergamote-pavot.

Pour ceux qui ont un appétit d’oiseau, il y a la Guinguette d’Angèle, jeune chef spécialisée dans la cuisine diététique. Là aussi, “tout est bio, fait maison et sans gluten”, du gaspacho en passant par le riz aux épices fraîches jusqu’au délicieux gâteau bergamote-pavot.

“Ils ont pensé à tout” renchérit-il sauf à s’assurer que “le contact avec les professionnels, restés souvent à l’écart, ne soit pas aussi timide”.

Il est bientôt 3 heures du matin, il n’y a plus de métro. Jean-Éric, étudiant en architecture à Malaquais est assis dans une Formule 1 en bois dans la cour d’honneur. Il cherche à démarrer l’oeuvre d’art, réalisée par un étudiant de l’atelier Tadashi Kawamata, pour rentrer chez lui à bord de ce bolide dont les détails ont été magnifiquement reproduits. Il me confie qu’il aurait “souhaité être invité au bal” et explique la séparation de l’Archi et des Beaux-arts (peinture, sculpture et gravure). Car, il y a bien une réelle scission avec l’école nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais restée cependant implantée dans l’enceinte historique de l’école des Beaux-arts. Un autre étudiant des Beaux-arts pris de compassion “regrette que les étudiants d’archi ne soient pas invités au bal des 4’z’arts”. Apparaît Johane, une autre étudiante qui fait partie du Bureau des étudiants en Archi, qui me souffle : “qu’il soit rassuré, nous sommes présents à la soirée”. La doléance de Jean-Éric n’est point vaine et les étudiants de Malaquais ont bien raison de persister et venir au Bal. En effet, sans eux le bal devrait s’appeler “le Bal des Troi’z’arts”.

Il est bientôt 3 heures du matin, il n’y a plus de métro. Jean-Éric, étudiant en architecture à Malaquais est assis dans une Formule 1 en bois dans la cour d’honneur. Il cherche à démarrer l’oeuvre d’art, réalisée par un étudiant de l’atelier Tadashi Kawamata, pour rentrer chez lui à bord de ce bolide dont les détails ont été magnifiquement reproduits. Il me confie qu’il aurait “souhaité être invité au bal” et explique la séparation de l’Archi et des Beaux-arts (peinture, sculpture et gravure). Car, il y a bien une réelle scission avec l’école nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais restée cependant implantée dans l’enceinte historique de l’école des Beaux-arts. Un autre étudiant des Beaux-arts pris de compassion “regrette que les étudiants d’archi ne soient pas invités au bal des 4’z’arts”. Apparaît Johane, une autre étudiante qui fait partie du Bureau des étudiants en Archi, qui me souffle : “qu’il soit rassuré, nous sommes présents à la soirée”. La doléance de Jean-Éric n’est point vaine et les étudiants de Malaquais ont bien raison de persister et venir au Bal. En effet, sans eux le bal devrait s’appeler “le Bal des Troi’z’arts”.

Continue reading “Deuxième édition du Bal des Quat’z’arts à l’école des Beaux-arts.”

Il est un lieu hors du temps où s’entremêlent boiseries typiques et architecture d’époque dans un cadre authentique doté d’une extrême convivialité. En plein cœur de Dijon, non loin du Palais des Ducs de Bourgogne, se cache une pharmacie qui ne ressemble à aucune autre.

Il est un lieu hors du temps où s’entremêlent boiseries typiques et architecture d’époque dans un cadre authentique doté d’une extrême convivialité. En plein cœur de Dijon, non loin du Palais des Ducs de Bourgogne, se cache une pharmacie qui ne ressemble à aucune autre.

Le 3 mars 2015, Olivier Schrameck, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, semblait bien amusé lors de son discours d’introduction pour la conférence de presse de présentation de la première journée de la langue française dans les médias audiovisuels.

Le 3 mars 2015, Olivier Schrameck, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, semblait bien amusé lors de son discours d’introduction pour la conférence de presse de présentation de la première journée de la langue française dans les médias audiovisuels. En effet, ce n’est que 30 ans après qu’une initiative tente de “fédérer, inciter, promouvoir plutôt que de contraindre et de réglementer”. Des propos qui sonnent comme un aveu d’impuissance et qui surprennent lorsque l’on se rend compte que l’autorité de régulation de l’audiovisuel en appelle au bon vouloir des chaînes de radio et de télé.

En effet, ce n’est que 30 ans après qu’une initiative tente de “fédérer, inciter, promouvoir plutôt que de contraindre et de réglementer”. Des propos qui sonnent comme un aveu d’impuissance et qui surprennent lorsque l’on se rend compte que l’autorité de régulation de l’audiovisuel en appelle au bon vouloir des chaînes de radio et de télé.

Quand on pense à la Belgique on pense au chocolat, aux moules frites “Chez Léon”, au Thalys… Et quand on voyage en “Confort 1”, au calme dans des sièges confortables, avec des plats gourmands servis à notre place puis la presse internationale gratuite et des prises qui fonctionnent… On se dit que les Belges n’ont rien à envier à la 1ère classe de la SNCF.

Quand on pense à la Belgique on pense au chocolat, aux moules frites “Chez Léon”, au Thalys… Et quand on voyage en “Confort 1”, au calme dans des sièges confortables, avec des plats gourmands servis à notre place puis la presse internationale gratuite et des prises qui fonctionnent… On se dit que les Belges n’ont rien à envier à la 1ère classe de la SNCF. Une traduction qui a donné quelques variations linguistiques peuvent amuser le lecteur étranger notamment au niveau des noms de personnages. En Angleterre, le nom de Tintin ne change pas, cependant son inséparable compagnon y est rebaptisé Snowy, le Professeur Tournesol devient ainsi Professor Cuthbert Calculus et les Dupond et Dupont y sont plus connus sous l’identité de Thomson and Thompson.

Une traduction qui a donné quelques variations linguistiques peuvent amuser le lecteur étranger notamment au niveau des noms de personnages. En Angleterre, le nom de Tintin ne change pas, cependant son inséparable compagnon y est rebaptisé Snowy, le Professeur Tournesol devient ainsi Professor Cuthbert Calculus et les Dupond et Dupont y sont plus connus sous l’identité de Thomson and Thompson. Pour se replonger dans cet univers, rien de mieux qu’un tour au musée Hergé, situé à Louvain-la-Neuve. Dans un lieu qui rompt avec l’urbanisme de Bruxelles où l’on rentre dans un espace lumineux démesuré et ouvert sur l’extérieur avec de grands vitrages en forme parallélogramme. On accède à plusieurs salles larges et volumineuses au style épuré et à l’éclairage tamisé pour découvrir des planches inédites. Toutes les coulisses de fabrication, les crayonnés, les planches originales à l’encre de chine, dont les traits dégagent une puissance et des expressions profondes.

Pour se replonger dans cet univers, rien de mieux qu’un tour au musée Hergé, situé à Louvain-la-Neuve. Dans un lieu qui rompt avec l’urbanisme de Bruxelles où l’on rentre dans un espace lumineux démesuré et ouvert sur l’extérieur avec de grands vitrages en forme parallélogramme. On accède à plusieurs salles larges et volumineuses au style épuré et à l’éclairage tamisé pour découvrir des planches inédites. Toutes les coulisses de fabrication, les crayonnés, les planches originales à l’encre de chine, dont les traits dégagent une puissance et des expressions profondes.

Samedi 22 juin 2013, dans la cour vitrée des Beaux-Arts, les jeunes artistes s’apprêtent à défiler par ateliers devant le directeur de l’école Nicolas Bourriaud entouré d’un jury chargé de délibérer afin de récompenser ainsi la créativité du thème costumé.

Samedi 22 juin 2013, dans la cour vitrée des Beaux-Arts, les jeunes artistes s’apprêtent à défiler par ateliers devant le directeur de l’école Nicolas Bourriaud entouré d’un jury chargé de délibérer afin de récompenser ainsi la créativité du thème costumé. La scène apparaît, l’ambiance monte d’un cran, la chaleur se fait ressentir : les équipes peinent à patienter leur tour, ils tapent des pieds et des mains pour presser leurs concurrents. Valentin Perrano – Bruc s’inquiète : “J’ai l’impression d’être dans un film… Un film qui dégénère un peu !”. La musique psychédélique et la variété des costumes rendent l’ambiance surréaliste. Vient le moment de défiler, sous l’oeil indécis du jury et les crépitements des flashs, demi-tour et l’on repart : “Ouffff !!! Lance un oiseau, qui a visiblement laissé toutes ses plumes sur le podium, ça y’est enfin diplômé, défilé terminé, la fête peut commencer !”. Les jeunes artistes peuvent souffler car ils sont officiellement en vacances. Après avoir traversé une période assez agitée où ils n’ont pas eu le temps de chômer : trois jours plus tôt ces derniers venaient tout juste d’être diplômés, le jour d’après ils s’attelaient à préparer deux journées pour présenter leurs travaux lors des “ateliers ouverts” au grand public et professionnels du monde de l’art. Puis, à peine une demi-heure après, ils enchaînent avec le bal.

La scène apparaît, l’ambiance monte d’un cran, la chaleur se fait ressentir : les équipes peinent à patienter leur tour, ils tapent des pieds et des mains pour presser leurs concurrents. Valentin Perrano – Bruc s’inquiète : “J’ai l’impression d’être dans un film… Un film qui dégénère un peu !”. La musique psychédélique et la variété des costumes rendent l’ambiance surréaliste. Vient le moment de défiler, sous l’oeil indécis du jury et les crépitements des flashs, demi-tour et l’on repart : “Ouffff !!! Lance un oiseau, qui a visiblement laissé toutes ses plumes sur le podium, ça y’est enfin diplômé, défilé terminé, la fête peut commencer !”. Les jeunes artistes peuvent souffler car ils sont officiellement en vacances. Après avoir traversé une période assez agitée où ils n’ont pas eu le temps de chômer : trois jours plus tôt ces derniers venaient tout juste d’être diplômés, le jour d’après ils s’attelaient à préparer deux journées pour présenter leurs travaux lors des “ateliers ouverts” au grand public et professionnels du monde de l’art. Puis, à peine une demi-heure après, ils enchaînent avec le bal.

Il est bientôt 3 heures du matin, il n’y a plus de métro. Jean-Éric, étudiant en architecture à Malaquais est assis dans une Formule 1 en bois dans la cour d’honneur. Il cherche à démarrer l’oeuvre d’art, réalisée par un étudiant de l’atelier Tadashi Kawamata, pour rentrer chez lui à bord de ce bolide dont les détails ont été magnifiquement reproduits. Il me confie qu’il aurait “souhaité être invité au bal” et explique la séparation de l’Archi et des Beaux-arts (peinture, sculpture et gravure). Car, il y a bien une réelle scission avec l’école nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais restée cependant implantée dans l’enceinte historique de l’école des Beaux-arts. Un autre étudiant des Beaux-arts pris de compassion “regrette que les étudiants d’archi ne soient pas invités au bal des 4’z’arts”. Apparaît Johane, une autre étudiante qui fait partie du Bureau des étudiants en Archi, qui me souffle : “qu’il soit rassuré, nous sommes présents à la soirée”. La doléance de Jean-Éric n’est point vaine et les étudiants de Malaquais ont bien raison de persister et venir au Bal. En effet, sans eux le bal devrait s’appeler “le Bal des Troi’z’arts”.

Il est bientôt 3 heures du matin, il n’y a plus de métro. Jean-Éric, étudiant en architecture à Malaquais est assis dans une Formule 1 en bois dans la cour d’honneur. Il cherche à démarrer l’oeuvre d’art, réalisée par un étudiant de l’atelier Tadashi Kawamata, pour rentrer chez lui à bord de ce bolide dont les détails ont été magnifiquement reproduits. Il me confie qu’il aurait “souhaité être invité au bal” et explique la séparation de l’Archi et des Beaux-arts (peinture, sculpture et gravure). Car, il y a bien une réelle scission avec l’école nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais restée cependant implantée dans l’enceinte historique de l’école des Beaux-arts. Un autre étudiant des Beaux-arts pris de compassion “regrette que les étudiants d’archi ne soient pas invités au bal des 4’z’arts”. Apparaît Johane, une autre étudiante qui fait partie du Bureau des étudiants en Archi, qui me souffle : “qu’il soit rassuré, nous sommes présents à la soirée”. La doléance de Jean-Éric n’est point vaine et les étudiants de Malaquais ont bien raison de persister et venir au Bal. En effet, sans eux le bal devrait s’appeler “le Bal des Troi’z’arts”. “Michelin a toujours été en avance sur son temps”. C’est ce qu’a affirmé Michael Ellis, directeur international des Guides Michelin, lors de la présentation de l’édition 2013 du célèbre Guide rouge dans la prestigieuse enceinte de l’Automobile Club de France. Et il n’a pas tort. En effet, le guide Michelin recense depuis plus de cent ans les meilleures tables en France. L’UNESCO, de son côté, a attendu 2010 pour ériger la gastronomie française dans son patrimoine de l’humanité. Un siècle plus tard, “Michelin sait toujours vivre avec son temps” poursuit Michael Ellis en soulignant la complémentarité du Guide avec l’application mobile et du site internet.

“Michelin a toujours été en avance sur son temps”. C’est ce qu’a affirmé Michael Ellis, directeur international des Guides Michelin, lors de la présentation de l’édition 2013 du célèbre Guide rouge dans la prestigieuse enceinte de l’Automobile Club de France. Et il n’a pas tort. En effet, le guide Michelin recense depuis plus de cent ans les meilleures tables en France. L’UNESCO, de son côté, a attendu 2010 pour ériger la gastronomie française dans son patrimoine de l’humanité. Un siècle plus tard, “Michelin sait toujours vivre avec son temps” poursuit Michael Ellis en soulignant la complémentarité du Guide avec l’application mobile et du site internet.

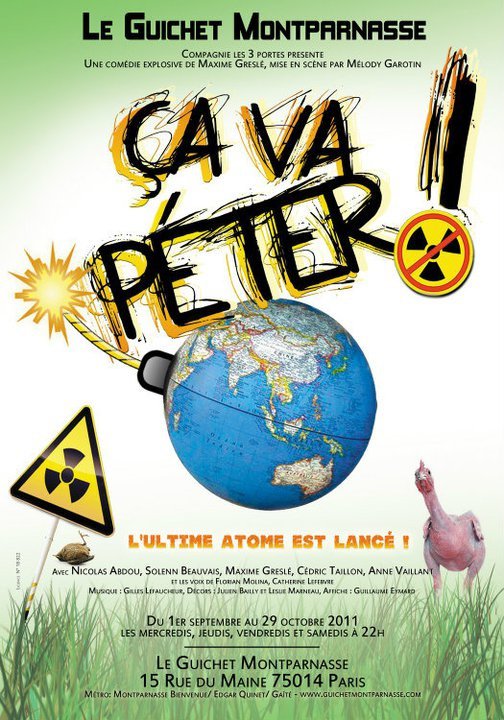

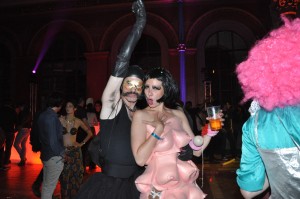

Samedi 30 juin, 22 heures, au 14 rue Bonaparte, il fallait montrer patte blanche — ou plutôt bracelet bleu — pour accéder au Bal de l’école nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA). Au terme des « Ateliers ouverts », où les étudiants ont exposé leurs œuvres et rencontré le grand public ainsi que des professionnels de l’art, l’ambiance est à la fête. Les quelques 2 000 invités ont vraiment joué le jeu et se sont donnés la peine de se déguiser. Les étudiants étaient facile à reconnaître, se démarquant ainsi grâce à leur inventivité et créativité pour élaborer des costumes originaux et assez réussis. Parmi les plus notoires, il y avait Saïdia déguisée en Amy Winehouse, qui, équipée de son micro, entonnait les chansons les plus connues de l’artiste soul. Cette dernière vient tout juste d’obtenir son Diplôme national supérieur d’arts plastiques et a tenu à cette occasion un atelier maquillage et costume afin de « permettre à chacun de se grimer à son envie, de peaufiner les laborieux personnages et aux invités extérieurs de l’école de prendre part à l’euphorie du bal » explique-t-elle.

Samedi 30 juin, 22 heures, au 14 rue Bonaparte, il fallait montrer patte blanche — ou plutôt bracelet bleu — pour accéder au Bal de l’école nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA). Au terme des « Ateliers ouverts », où les étudiants ont exposé leurs œuvres et rencontré le grand public ainsi que des professionnels de l’art, l’ambiance est à la fête. Les quelques 2 000 invités ont vraiment joué le jeu et se sont donnés la peine de se déguiser. Les étudiants étaient facile à reconnaître, se démarquant ainsi grâce à leur inventivité et créativité pour élaborer des costumes originaux et assez réussis. Parmi les plus notoires, il y avait Saïdia déguisée en Amy Winehouse, qui, équipée de son micro, entonnait les chansons les plus connues de l’artiste soul. Cette dernière vient tout juste d’obtenir son Diplôme national supérieur d’arts plastiques et a tenu à cette occasion un atelier maquillage et costume afin de « permettre à chacun de se grimer à son envie, de peaufiner les laborieux personnages et aux invités extérieurs de l’école de prendre part à l’euphorie du bal » explique-t-elle. L’apogée de la soirée se fit ressentir lorsque les étudiants répartis en ateliers ont été invités à procéder au défilé — dans un cadre historique grandiose, sous la verrière des Beaux-Arts — chacun avec un thème spécifique, devant un jury. Saïdia confie que ce fut « pour beaucoup d’étudiants de l’école un moment de fête après une longue période de travail en vue des passages de diplômes tout au long du mois de juin ».

L’apogée de la soirée se fit ressentir lorsque les étudiants répartis en ateliers ont été invités à procéder au défilé — dans un cadre historique grandiose, sous la verrière des Beaux-Arts — chacun avec un thème spécifique, devant un jury. Saïdia confie que ce fut « pour beaucoup d’étudiants de l’école un moment de fête après une longue période de travail en vue des passages de diplômes tout au long du mois de juin ». Georges Brassens regrettait longuement de ne plus pouvoir aller danser au grand bal des Quat’z’arts dans sa chanson éponyme. Prenant cela très à cœur en affirmant que : « les vrais enterrements viennent de commencer ». Aujourd’hui, il doit se retourner dans sa tombe !

Georges Brassens regrettait longuement de ne plus pouvoir aller danser au grand bal des Quat’z’arts dans sa chanson éponyme. Prenant cela très à cœur en affirmant que : « les vrais enterrements viennent de commencer ». Aujourd’hui, il doit se retourner dans sa tombe ! Quelques mois après son arrivée, Nicolas Bourriaud décide de rétablir cette tradition datant de 1892 et de la remettre au goût du jour sous un aspect plus distingué et moins libertin : « Il me semblait que ce bal faisait partie de l’ADN des Beaux-Arts » et se trouve être un moyen efficace pour réinscrire l’école « dans le monde de l’art du 21ème siècle ».

Quelques mois après son arrivée, Nicolas Bourriaud décide de rétablir cette tradition datant de 1892 et de la remettre au goût du jour sous un aspect plus distingué et moins libertin : « Il me semblait que ce bal faisait partie de l’ADN des Beaux-Arts » et se trouve être un moyen efficace pour réinscrire l’école « dans le monde de l’art du 21ème siècle ».